“减亏”和“扭亏为赢”成为班轮公司2017年中期业绩的主旋律,但在亮眼的数字背后,供需失衡的隐忧仍存,真正考验企业智慧的时候才刚刚到来。

同期,受益于全球贸易回暖和航运市场复苏,也带动我国港口企业的收入和利润双增长。但随着港口定位的进一步差异化,未来港口将走上不同的发展道路。

2017年上半年航运及港口企业业绩大盘点

上、集运企业篇

《复苏与隐忧》

全球主要班轮公司2017年上半年业绩陆续出炉,与去年同期的普遍大幅亏损相比,“减亏”和“扭亏为盈”成为今年的主旋律。截至8月31日,在已公布2017年中期业绩的13家主要班轮公司中,有7家实现盈利,6家亏损。值得注意的是,6家亏损企业中,有4家同比大幅减亏,且所有公司第二季度的业绩普遍向好。

过半企业盈利 二季度业绩亮眼

作为业内的风向标企业,马士基航运的业绩一向引人关注。2017年上半年,其实现营收116亿美元,净利润2.39亿美元。去年同期营收为100.35亿美元,亏损1.14亿美元。其中,第二季度营收61亿美元,盈利3.39亿美元。在第一季度亏损的情况下,上半年成功扭亏。

已完成整合的中远海运集团,其集运业务运营主体中远海控上半年营收434.68亿元人民币(约合65.94亿美元,为表述方便,以下均以8月31日美元汇率计算),净利润约2.83亿美元。去年同期营收约47.26亿美元,亏损约10.87亿美元。

在完成对阿拉伯轮船的收购后,赫伯罗特上半年营收约54.09亿美元,去年同期为42.5亿美元;亏损0.55亿美元,去年同期亏损1.58亿美元,同比减亏。尤其在第二季度,赫伯罗特盈利0.19亿美元。

台湾三大班轮公司“两盈一亏”,唯一亏损的阳明海运也大幅减亏。上半年,长荣海运营收约23.74亿美元,较去年增长5.27亿美元;净利润从去年的亏损1.85亿美元,变为盈利1.02亿美元。万海航运延续了盈利态势,上半年营收约9.66亿美元,同比增长0.67亿美元;净利润0.23亿美元,去年同期为0.09亿美元。阳明海运上半年营收约21.07亿美元,亏损约0.44亿美元,去年同期营收17.38亿美元,亏损2.68亿美元。第二季度阳明海运仅亏损0.14亿美元,同比减亏9成。

相比之下,日本三大班轮公司上半年“两亏一盈”。川崎汽船是唯一盈利的日本公司,营收约71.09亿美元,净利润0.42亿美元,同比成功扭亏。日本邮船营收约94.72亿美元,亏损3.15亿美元,去年同期亏损0.74亿美元,亏损额增加。商船三井营收约75.91亿美元,亏损0.77亿美元,去年同期营收69.37亿美元,亏损16.74亿美元,大幅减亏。尽管上半年业绩并不理想,但三家公司在第二季度均实现盈利,其中,川崎汽船第二季度净利润0.77亿美元,日本邮船0.49亿美元,商船三井0.48亿美元。

以星航运在进行航线及市场调整后,上半年营收14.01亿美元,去年同期为12.42亿美元;净利润由去年上半年的亏损1.30亿美元减至今年同期的亏损0.04亿美元,其中第二季度盈利0.02亿美元。

“绩优生”东方海外同比扭亏。上半年,东方海外营收28.98亿美元,去年同期为25.61亿美元;净利润0.54亿美元,去年同期亏损0.56亿美元。海丰国际保持持续盈利。上半年营收6.46亿美元,去年同期为6.04亿美元;净利润由去年同期的0.71亿美元微增至0.86亿美元。

此外,现代商船上半年营收22.33亿美元,去年同期为19.96亿美元;净利润亏损8.09亿美元,去年同期亏损2.22亿美元。其中,今年第二季度营收10.9亿美元,亏损1.1亿美元,同比减亏超50%。

量价齐升 供需基本面改善

根据各大班轮公司中期业绩报告所述,本轮业绩向好,首先得益于全球贸易复苏带来的货量增长。此外,2016年至今,行业一系列破产、并购、联盟促使市场集中度提升,部分班轮公司推迟大船交付,进一步缩减运力,使得2017年上半年供需基本面有所改善,运价同比提升。

事实上,近几年来,世界经济一直寻求复苏,尤其自去年第四季度开始,各主要经济体制造业回暖,经济复苏加速,持续保持向好势头。世贸组织将2017年全球货物贸易量增速提高至2.4%,几乎是2016年1.3%增速的两倍。此外,各经济体主要贸易指标回升明显,以制造业PMI(采购经理人指数)为例,中国、美国、欧洲等经济体今年上半年指数均已突破50点的枯荣分界线,步入扩张区间。

贸易复苏直接带动了货量增长。据航运咨询机构德路里数据显示,2017年上半年,全球集装箱运输量约9930万TEU,同比增长3.7%。大多数班轮公司也在报告中明确贸易复苏对货量带来的利好。其中,马士基航运上半年完成货运量530万FFE(40英尺集装箱),去年同期为501.7万FFE;中远海运集运上半年实现货运量999.8万TEU,同比增长34.9%,赫伯罗特完成422.1万TEU,去年同期则为370.3万TEU。货量的增加也使得闲置运力大幅缩减。截至今年5月底,市场闲置运力规模为51.9万TEU,同比下降50.0%,创2015年9月以来闲置运力新低。

在货运量上升的同时,市场运力增速则延续下降趋势。克拉克森统计显示,截至今年6月底,全球集装箱运力同比仅增1.2%,远低于去年。这主要来源于班轮公司从去年开始,通过新船推迟交付等方式,有意识的控制运力增长。如达飞轮船将3艘20600TEU集装箱船交付时间由2017年推迟至2018年,Seaspan将原定于2016年交付的2艘14000TEU集装箱船推迟至2017年。数据显示,去年约有1/3的集装箱船推迟交付,缓解了今年上半年运力过剩的局面。

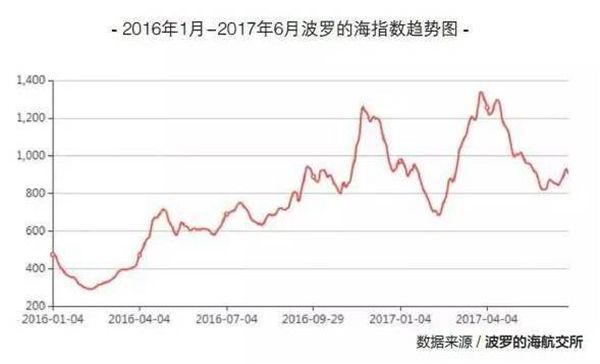

货量增加,市场运力缩减直观地体现在了运价上涨上。上半年,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数均值为827.95点,同比增长19.8%。BDI指数同样大幅增长,上半年,BDI指数均值为975点,同比增幅高达99.8%。

与此对应的是班轮公司单箱平均运价的上涨。马士基航运上半年平均运费为2014美元/FFE,去年同期为1782美元/FFE;赫伯罗特上半年平均运费1056美元/TEU,去年同期为1042美元/TEU。此外,中远海运集运上半年国际航线平均单箱收入约693美元/TEU,同比上升 19.70%。德路里分析认为,2017年,大多数海运合同运费将较2016年提升20%~40%。

隐忧浮现 市场复苏未可知

尽管上半年各大班轮公司的业绩向好,但并不意味着自此高枕无忧。供需基本面也仅是改善,而非根本向好。

从贸易角度来看,尽管上半年全球贸易始终处于弱复苏态势,但越发明显的贸易保护和经济制裁,或将影响这样的态势。尤其自去年英国宣布“脱欧”和特朗普当选美国总统后,全球化进程遭遇前所未有的阻力,多个多双边贸易遭到否定并重启谈判,如果这些谈判未能达成,无疑会给全球贸易带来负面影响。同时,因地缘政治、贸易差额等原因引发的贸易制裁和贸易反制,也在各大经济体间不断上演。比如美国或将对中国启动“301调查”等,将极大打击贸易积极性。

除贸易因素外,集运业在市场复苏期如何控制运力,成为未来一段时间行业能否复苏的关键。就目前状况看,运力过剩的局面仅是缓解,并未得到根本性的改善。

事实上,尽管部分企业在去年主动延迟了新船交付期,但并不意味着这些运力彻底退出市场,尤其一些超大型集装箱船的陆续交付,将为复苏的市场浇下一盆凉水。克拉克森数据分析认为,2017年全球集装箱手持订单交付量将达240艘、168万TEU,其中8000TEU以上船型占比超过80%。与2016年相比,今年的交付量将提高41%。2017年下半年到2018年,集运业将迎来一波新船交付潮,现有订单的陆续交付将延续至2020年。在此期间,运力过剩始终会存在。

此外,尽管目前运力排名前几位的集运巨头,倾向于通过并购来扩张运力,但金融机构对造船业的推涨和市场低位时的“抄底”效应,也使得新造大船成为更大可能。近日,达飞轮船就与中国船厂签订了9艘22000TEU的集装箱船建造意向书,这批新造船将在2019年年底至2020年期间交付运营,届时,必将带来亚欧航线市场波动,供需关系承压。

从上述角度来看,现在说集运业的全面复苏还为时尚早,今年上半年企业的亮眼业绩也有可能是“昙花一现”。对于集运企业来说,在经历过2016年全行业亏损的阵痛后,如何寻求市场运力与自身份额之间的平衡点,至关重要。正如德路里分析所述,要保持集运市场持续向上的趋势,班轮公司必须要防止两种行为,一是价格战,二是竞相订造大船的“军备竞赛”。班轮公司要做的还有很多。

下、港口企业篇

《共荣与异路》

截至8月31日,我国沿海各主要港口上市企业半年报均已发布。梳理11家主要上市港口企业半年报可以发现,随着世界宏观经济的趋稳向好,以及我国经济的稳定增长,我国进出口贸易实现明显增长,港口业务量和经营收益双线提升。不过,在总体经营向好的状况下,港口企业还是展现出了不同的经营走势。

超六成企业盈利增长

此次我们选取了上海国际港务(集团)股份有限公司(简称上港集团)、宁波舟山港股份有限公司(简称宁波舟山港)、大连港股份有限公司(简称大连港)、天津港股份有限公司(简称天津港)、广州港股份有限公司(简称广州港)、青岛港国际股份有限公司(简称青岛港)、厦门港务发展股份有限公司(简称厦门港)、营口港务股份有限公司(简称营口港)、北部湾港股份有限公司(简称北部湾港)、连云港港口股份有限公司(简称连云港港)、深圳市盐田港股份有限公司(简称盐田港)等11家样本企业。该11家企业上半年全部实现盈利,且其中7家实现了利润增长,占比达64%;其中9家企业还同步实现营业收入的增长,占比82%。

不过,在样本企业中,有4家企业在营业收入明显增长的情况下,净利润却出现下滑。具体包括:天津港营业收入67.94亿元人民币,同比增长14.11%;净利润5.62亿元,下跌13.48%。厦门港营业收入64.83亿元,同比大增61.58%;但利润仅0.64亿元,下跌达23.09%。盐田港营业收入1.58亿元,同比大增26.55%;净利润1.54亿元,下跌3.01%。连云港港营业收入6.09亿元,同比增长3.13%;净利润仅0.04亿元,且大跌37.07%。

有5家实现了营业收入和净利润的双增长。上港集团营业收入167.18亿元,同比增长8.05%;净利润33.73亿元,增长15.62%,营业收入和净利润均傲视群雄。青岛港营业收入47.85亿元,同比增长16.09%;净利润15.5亿元,增长29.17%,是净利润增长最快的企业。广州港营业收入39.96亿元,增长29.66%;净利润3.54亿元,增长10.54%,作为上市后的首份半年报,开了个好头。北部湾港营业收入14.67亿元,增长6.95%;净利润2.96亿元,增长11.74%。营口港也实现营业收入18.92亿元,增长10.43%;净利润2.55亿元,增长15.34%。这些企业均在2017年实现了企业规模的扩张,同时也带来了净利润的同步增长,是我国港口行业的中坚力量。

值得关注的是,有两家企业,在营业收入下滑的情况下,仍然实现了净利润的增长。宁波舟山港营业收入80.08亿元,同比下跌7.19%,但净利润13.77亿元,增长11.58%。这主要由于宁波舟山港随着母公司宁波舟山港集团对浙江省港口资源的整合,对自身资产进行了相应的优化。大连港营业收入43.18亿元,同比大跌33.4%,但也实现了净利润2.39亿元,增长7.9%。大连港营业收入的减少主要是企业从控制风险、提高贸易服务质量和收益角度主动进行了结构性调整,贸易服务收入同比下降55.8%,若剔除这一影响,营业收入同比增长7.2%。通过这样的调整,企业的结构更加合理,盈利能力增强。

需求回暖利好行业

港口行业与宏观经济形势具有较高的关联度,多数企业的亮眼业绩均受惠于宏观经济的改善。上港集团、宁波舟山港、广州港等多个企业在公告中明确提出了宏观经济回暖的直接影响。

比如,在上港集团和宁波舟山港的半年报中,都强调了全球经济稳步复苏、国内经济稳中向好、外贸进出口回稳、航运市场逐步回暖等因素的积极影响,船舶挂靠量有所增长。其中,上港集团集装箱业务尤其是重箱业务增幅显著、占比提高,报告期内母港集装箱吞吐量完成1960.2万TEU,同比增长9.6%;母港货物吞吐量同比增长12.4%,散杂货同比增长20.1%。宁波舟山港报告期内货物吞吐量完成3.66亿吨,同比增长12.3%;集装箱吞吐量完成1305.4万TEU,同比增长14.1%,基础货种全面回升。宁波舟山港的生产经营也亮点纷呈,鼠浪湖矿石中转码头逐步达到设计能力,上半年共接卸40万吨级船舶10艘次,全球最大45万吨原油船“泰欧”轮、载箱量达21413TEU的最大集装箱船“东方香港”轮先后靠泊宁波舟山港;集装箱水水中转箱量同比增长24%,海铁联运箱量同比增长82%,进而促成了上半年的良好收益。

同样,受益于宏观经济回暖,北部湾港的腹地货量生成能力有所增强。2017年上半年,北部湾港累计完成总吞吐量7380.93万吨,同比增长14.43%;集装箱完成100.34万TEU,同比增长22.17%;煤炭同比增21%,铬矿同比增176%,锰矿同比增62%,铜精矿同比增12%,粮食同比增30%,化肥同比增17%。

广州港认为,宏观经济回暖、“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设规划及广州南沙新区门户枢纽的建设,共同促成了其发展。2017 年上半年,广州港完成货物吞吐量21173.1万吨,同比增长10.8%;集装箱吞吐量825.5万TEU,同比增长13.1%;完成营业收入39.96亿元,同比大幅增长29.66%,净利润也实现明显增长。半年时间里,广州港更是新增12条集装箱班轮航线,其中外贸航线8条,沿海航线4条,此外还新开辟集装箱驳船支线(“穿梭巴士”)3条。

港口生存逻辑逐渐分化

不过,在普遍的经营增长背后,不同企业的主要收益来源并不相同,未来推进策略也已出现分化。一些枢纽港企业重视全线扩张,一些则选定了重点拓展方向,一些则结合自身特点,完成重点布局。

上港集团和宁波舟山港定位为东北亚的核心枢纽港,认为集装箱海运业正在向船舶大型化、经营联盟化和运输干线化方向发展,因此国际集装箱枢纽港的作用就显得日益重要,区域内主要干线港口间争夺枢纽地位的竞争也将加剧。为此,上港集团将通过持续深化实施长江战略、东北亚战略和国际化战略,力求实现中转业务突破,巩固上海港东北亚国际航运主枢纽地位。宁波舟山港则计划继续以港口一体化发展为抓手,不断优化码头资源配置,提高码头资源综合利用能力,抢抓“一带一路”和长江经济带等发展战略机遇,推进港产城融合发展和港口经济圈建设。

其他多数港口在软硬件建设上的态度并不相同。广州港持续关注港口接卸能力的硬件建设,青岛、大连和营口等港口则重视在物流供应链上做文章。

上半年,广州港南沙港区三期集装箱码头和口岸正式开放,南沙三期完成集装箱吞吐量141.3万TEU,同比增长87.4%。下一步,广州港拟与佛山市公用事业控股有限公司、中山城市建设集团有限公司共同成立合资公司,投资、建设经营广州港南沙港区四期工程。青岛港希望发挥港口在物流链中的枢纽和核心作用,深度融合上下游产业链资源,拓展“港口 场站 代理 车队 海运”的全程物流新业态,逐步形成全程物流服务供应商的发展模式,上半年,其代理了48条航线的集装箱船舶,同比翻一番。大连港把重点放在培育供应链金融、大宗商品贸易、港口信息服务、保税仓储、流通加工、检验检测等港航增值服务产业,推动物流产业链向高附加值领域延伸。营口港也在推广综合物流业务,开展海铁、海公联运,已开通至曹妃甸港、苏州港、杭州港、上海港、黄埔港等 8 个港口的综合物流业务,并致力于向“互联港 ”转变,实现向轻资产运营的转变。

北部湾港是依托自身区位特点重点布局市场的代表。其将航线归集钦州港后,直航线密度加大、辐射范围变广、直挂港点增多,形成了区域性航运市场。并积极培育集疏运新通道,开通“渝桂新”(重庆-北部湾港-新加坡)国际多式联运通道。与东风柳州汽车有限公司共同启动首批14辆“南北商品车对流”业务,促进广西商品车运输从汽运向海运集装箱变革。

值得注意的是,环保需求已成为港口下一轮发展的重要影响因素。上半年,天津港就因受安全生产、环境整治、汽运煤停运政策等诸多因素影响,大宗散货吞吐量下滑,规模化竞争优势减弱,总吞吐量同比下降7.97%。装卸业务量减少,造成装卸业务利润总额下降,净利润也同步下滑。

沪公网安备 31011502005645号